Bonjour à tous!

N’entendez vous pas ce grondement sourd émaner des entrailles de la terre? Tremblez, pauvres mortels, car c’est la clameur martiale de la marche du printemps, l’incessante pétarade des bourgeons qui éclatent de toute part, comme un troupeau de mouton lâché lousse dans un champ de mines! C’est le lourd murmure de l’immense vague de pétales multicolores qui s’apprête à déferler sur nos contrées nordiques au climat pop-cyclesque! Toute résistance est inutile. Il faut s’y résoudre, l’hiver n’est plus, et déjà le soleil pose ses lourdes fesses dorées sur notre visage.

Évidemment, à San Francisco, la victoire du printemps sur l’hiver n’a pas comme à Montréal la soudaineté et la brutalité d’un coup d’état sud-américain, mais prend plutôt des airs d’état de siège. Déjà en janvier les fleurs occupent des avant-postes stratégiques dans les arbres et, depuis une semaine, un magnolia fait le guet devant ma porte.

Le magnolia en question. Enfin, je crois que c'est un magnolia.

Mais voici maintenant que le printemps se lance à l’assaut du monde scolaire: la semaine prochaine, c’est le Spring Break! À la seule mention de ces doux mots, qui, avouons-le, sont un poème en soi, l’étudiant perd tout ses moyens, rougit, s’excite, frétille comme un éperlan égaré sur la plage et se met à vous raconter le menu détail de ses plans de voyage. En effet, il n’est même pas question ici de faire un semblant de « semaine de lecture », mais bien de vidanger son cerveau de toute pensée le moindrement académique pour aller se griller le nombril en quelque destination exotique. Les Américains, me suis-je laissé dire, aiment migrer en meutes compactes jusqu’à Cancun, où ils font patauger leurs hormones dans des margaritas et entreprennent de se reproduire comme des lapins. Ce genre d’escapade éducative semble cependant moins populaire cette année auprès de la fringante jeunesse américaine qui, selon ma propre enquête, s’apprête à rester chez elle, travailler un peu et se reposer en regardant des sitcoms d’hôpital sur le sofa pendant tout l’après-midi. Les étudiants étrangers, quant à eux, planifient pour la plupart d’ambitieux voyages dont l’objectif avoué est de TOUT voir en une semaine. De la même manière que le Québécois type qui va en Europe visite 24 capitales en 4 jours (certains se reconnaissent?), que le Français standard qui débarque au Québec se tape la diagonale Tadoussac-Québec-Montréal-Toronto-Niagara sans reprendre son souffle, l’étudiant étranger typique à San Francisco veut voir Los Angeles, San Diego, Las Vegas, le Grand Canyon et, pourquoi pas, New-York, Miami et Montréal! Les plus raisonnables, dont votre humble serviteur, se contentent de

Rubrique 4 : S’more

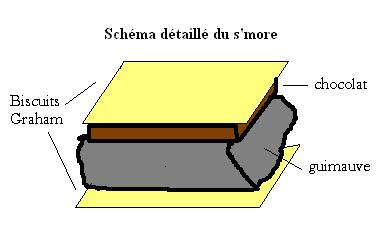

Expérience culturelle des plus intenses, le s’more. Derrière ce joli petit mot qui n’a l’air de rien sauf d’une faute d’orthographe se cache l’un des sommets de la gastronomie américaine. Bien qu’aucune loi n’en réglemente la consommation, il est d’usage de manger des s’mores dans un contexte très particulier, soit dans les chaleureux alentours d’un feu de camp. Que le feu soit en forêt, sur la plage, sur une barricade ou dans un tas de pneus, la seule règle qui compte pour réussir un s’more est d’en réunir tous les ingrédients. Cette condition remplie, il est à peu près impossible d’en rater la préparation. À l’inverse, l’oubli d’un seul ingrédient conduit inévitablement à l’échec et précipite le responsable dans l’abysse insondable de l’opprobre sociale. À l’instar de la poutine et du pâté chinois, autre monuments de la gastronomie universelle, tout le génie du s’more repose sur l’équilibre sacré de sa trinité d’ingrédients, qui sont

- la guimauve

- la barre de chocolat (10% de cacao maximum)

- le biscuit Graham

J’ai été initié aux délices raffinées du s’more lors d’une cérémonie ultra-secrète et vaguement sectaire tenues par quelques Américains haut placés dans le milieu très jet-set des résidences universitaires. La cérémonie avait lieu sur la plage et l’atmosphère était à la fois inquiétante et électrisante. Sur ma gauche, l’océan ronflait doucement. Sur ma droite, les palmiers s’ébrouaient lentement dans le vent marin. Devant moi, le feu crépitait sur le sable et crachait des étincelles vers les étoiles et vers mon chandail, câline. Dans mes mains, un ti-bout de bois avec lequel je tentais vainement de dorer une guimauve. Moment d’émotion. Les secondes passaient comme des siècles. Je savourais l’éternité de cet instant magique, alors que je sentais tout mon être fusionner culturellement avec l’Amérique à travers mon bâton, ma guimauve et ce mot qui raisonnait dans ma tête comme une incantation : sssssss’mooOOore! Je nourrissais pourtant une certaine appréhension, et avec raison, car je réalisai soudain que ma guimauve avait profitée de ce moment de réflexion de ma part pour brûler jusqu’à la moelle. Par milles mouvements rapides et agiles qui passèrent très proche de projeter la guimauve enflammée dans l’océan ou dans les cheveux de mes amis, je parvins à l’éteindre. Lorsque mes initiateurs résussirent à me calmer, ils m’indiquèrent comment passer à l’étape suivante du rituel. Sur mes paumes ouvertes, offertes, ils posèrent un biscuit Graham. « Voila le corps du s’more » me dit-on. Délicatement je le cassai de façon à obtenir deux morceaux vaguement symétriques. On me donna ensuite un morceau de tablette de chocolat. « Voici le sang du s’more ». Obéissant toujours à la voix envoûtante de mes initiateurs, je déposais le chocolat entre les deux biscuits. Finalement, je procédai à la manœuvre ultime, probablement la plus délicate. Je saisi la guimauve en sandwich entre les deux biscuits (et le chocolat, vous me suivez?), puis d’un geste leste je retirai le bâton, qui ne fait pas partie de la recette. Le résultat ressemble à peu près à ça.

Il ne reste ensuite qu’à déguster. Quelle expérience pour les papilles, qui, en un instant, travaillent plus qu’il n’en faut dans toute une carrière pour réclamer légitimement la retraite anticipée. L’adition du sucre de la guimauve au sucre du chocolat et au sucre des biscuits (le tout généralement agrémenté d’une boisson pétillante sucrée) produit un cocktail diététique assez puissant pour tuer un diabétique à

Au défilé de la Saint-Patrick

Lignes courbes, lignes droites

Rubrique 5 : l’université

À la fin du premier tome de cette saga exotique, je vous enjoignais de me suggérer des sujets pour mes futures rubriques. Parmi vos suggestions, celle qui revient le plus souvent concerne la vie universitaire, ses joies, ses peines, ses espoirs, ses déceptions, ses illusions brisées, ses petits plaisirs, ses rêves détruits, etc. Voilà un sujet intéressant et, disons-le, très vaste. Allons-y en sous-rubriques pour alléger le texte.

- l’université et sa clientèle

J’étudie à

La clientèle de l’université est très ethniquement diversifiée, ce qui m’a grandement déçu. En effet, moi qui suis arrivé avec l’espoir de bénéficier de l’auréole de l’exotisme, de séduire tous mes camarades de classe avec mon accent charmant et mes origines mystérieuses, eh bien c’est raté. Je ne suis pas très original dans une classe où la majorité des étudiants n’a pas l’anglais comme langue maternelle. On est bien loin de

- la charge de travail

De manière générale, les cours sont plus faciles que chez nous. Tout d’abord, parce que davantage de points sont accordés pour des trucs comme la participation en classe (jusqu’à 15%). Ensuite, parce que les travaux exigés sont moins nombreux et moins longs (de 6 à 10 pages, selon le cours). De plus, la matière vue en classe est plutôt réduite, selon moi. Je prends rarement plus de trois pages de notes par cours en comprenant les petits dessins dont j’agrémente les marges de mon cahier. Il faut croire que la matière est dans les lectures, car celles-ci sont TRÈS abondantes. Pour être plus exact, la principale différence d’avec le Québec ne réside pas dans le volume total des lectures, mais dans le fait que les professeurs s’attendent vraiment à ce que l’on les lise toutes. Pour s’en assurer, ils tiennent des discussions à chaque cours sur les lectures, font des quiz-surprise ou, dans certains cas, font passer des tests sur les lectures avant chaque cours. De manière générale, il se dégage de tous ces efforts comme une impression d’être continuellement pris par la main et d’être bassement encouragé à coup de 1% à être un bon étudiant qui travaille de manière régulière. À mon avis, ce système est tout simplement odieux, car il brime le droit inaliénable de l’étudiant à la légitime procrastination. Que fait Amnistie internationale?

La vie est dure sur le campus

-les interventions stupides en classe

Source intarissable de découragement, de regards perdus par la fenêtre, de soupirs profonds et d’art naïf dans les cahiers de note, les innombrables interventions des étudiants américains constituent, à l’instar des pannes de métro à Montréal, un phénomène pénible et malheureusement récurrent. Dans les classes américaines, il ne semble pas exister des critères tels que la pertinence ou l’intelligence qui permettraient à un élève de réaliser que son commentaire est stupide et, par conséquent, qu’il vaudrait mieux pour tout le monde qu’il le laisse bien caché dans le petit jardin secret de sa conscience, ou, à la limite, qui permettrait au professeur d’aider l’élève à le réaliser. Aux États-Unis, pays de la liberté individuelle, il semble que l’important soit de s’exprimer, peu importe si cela comporte un atome de pertinence ou l’ombre d’un quelconque intérêt. Les cours sont donc monotonement ponctués de questions complètement hors-sujet, de commentaires personnels ou, mieux encore, de tranches de vie, le tout délivré avec ou sans main levée. D’où vient ce comportement? Le premier réflexe est évidemment de conclure que les Américains sont cons comme la lune. Hypothèse séduisante, mais que l’on rejette dès lors qu’on réalise que ce comportement est en fait provoqué par les professeurs. En effet, l’intervention d’un élève en classe est presque systématiquement suivie d’un fort renforcement positif de la part du professeur, qui félicite l’élève et, sans ironie aucune, invite les étudiants à l’interrompre n’importe quand pour formuler des commentaires sur la matière du cours. Faut-il y voir un choix pédagogique destiné à favoriser l’expression personnelle des élèves? Une manœuvre cynique pour réduire le contenu du cours (et du même coup, la préparation nécessaire)? La question reste ouverte. Quant à moi, je prends mon mal en patience et, discrètement, je me plonge dans l’examen approfondi de l’intérieur de mes paupières.

- La bouffe à l’université

À ma connaissance, il n’y a que trois micro-ondes pour une université de 30 000 étudiants. Ça en dit long sur la propension des Américains à se préparer des lunchs plutôt que de s’acheter à manger. Et j’ai vérifié, il n’y a pas 10 000 étudiants en file devant chaque micro-onde.

Rubrique 6: Le Triomphe de

Vous dont le naguère vigoureux patriotisme patauge aujourd’hui dans le marasme glauque et fangeux de notre époque post-référendaire, post-commandites, post-Dumont et pré-rien-du-tout, voici des nouvelles qui sauront redonner à votre fierté nationale le lustre de ses jeunes années! Le 18 février dernier a eu lieu la foire des études internationales (Study Abroad Fair) à l’université. Les étudiants étrangers étaient invités à organiser la table représentant leur pays d’origine dans le but d’informer les Américains de l’existence du Monde et, plus spécifiquement, de les inciter à étudier à l’étranger. Afin, d’encourager les étudiants étrangers à s’investir quelque peu dans la préparation de cet événement, l’administration de l’université décerne un prix pour la meilleure table, pour le meilleur pays. Ceux qui me connaissent devinent déjà la suite, mais qu’ils cessent de ricaner! Si je me suis investi corps et âme pour gagner ce concours, cela n’a aucun rapport avec ma compétitivité naturelle, mais tout à voir avec la fierté que j’avais de représenter le CÂNÂDÂ, le plus meilleur pays du monde! Le seul problème, c’est que contrairement à

Je crois que c'est la fausse barbe qui a fait toute la différence.

Rubrique 7 : la grève

Quand on est loin de l’UQAM, on s’ennuie toujours un peu de la grève. Pour retrouver ce sentiment unique, on chante des slogans sous la douche, on fait des sit-in chez nos parents et des love-in chez notre blonde, mais ce n’est jamais vraiment pareil. Quel ne fut donc pas mon enthousiasme lorsque j’appris qu’il y en aurait une à mon université. Quelle expérience intéressante que d’assister à une grève étudiante à l’étranger! Elle devait durer une journée et comprenait une manif. La cause : protester contre les coupes en éducation en Californie. Voici une courte mise en contexte. L’État de Californie fait en ce moment face à une très grave crise budgétaire. Pour y mettre fin, le gouverneur Schwarzenegger a résolu de couper massivement en éducation, ce qui a d’ailleurs un effet direct sur le nombre de cours offert cette session à mon université. Comme ils disent en anglais : déjà-vu. Les cours sont si surpeuplés que de nombreux élèves ne peuvent même pas suivre les cours dont ils ont besoin dans le cadre de leur programme. Bref, grève.

Finalement, il n’y a pas grand-chose à dire sur la manif, qui était très semblable à ce que j’ai vu au Québec. J’ai toutefois été étonné de remarquer que le vocabulaire ouvertement marxiste (bourgeoisie, capitalisme) était plus présent que chez nous.

Pour votre curiosité, j’ai toutefois pris en note tous les slogans qui ont été scandés lors de la manif. Certains sont classiques, d’autres plus originaux.

- No cuts, no fees,

Education should be free!

- Whose street?

Our street!

- C.C., SF State, shut it down like 68! (C.C.=

- Ain’t no power like the power of the people, cause the power of the people don’t stop!

Say what? (mon préféré, se dit très rapidement à la manière un peu rap et ensuite la foule répond. Je vous en ferai une démonstration à mon retour)

- What do we want?

Education!

When do we want it?

Now!

- Money for job and education, not for war and occupation!

- Education’s under attack! What do we do?

Stand up, fight back!

- The city (bis) belongs to us,

Stop (bis) the budget cuts!

- Cut the bullshit, not the budget!

- Education should be free

Bail out the student, not the bourgeoisie!

C’est déjà tout pour aujourd’hui. Je remercie sincèrement tous ceux qui m’ont écrit en réponse au dernier tome. J’apprécie les commentaires, les nouvelles de chez nous et les suggestions de rubrique que l’on m’envoie.

Portez vous bien.

Guillaume

Un message plein de sagesse